最後更新日期:2025年05月02日

1 鏡像治療是什麼?用視覺幻覺,重新喚醒大腦

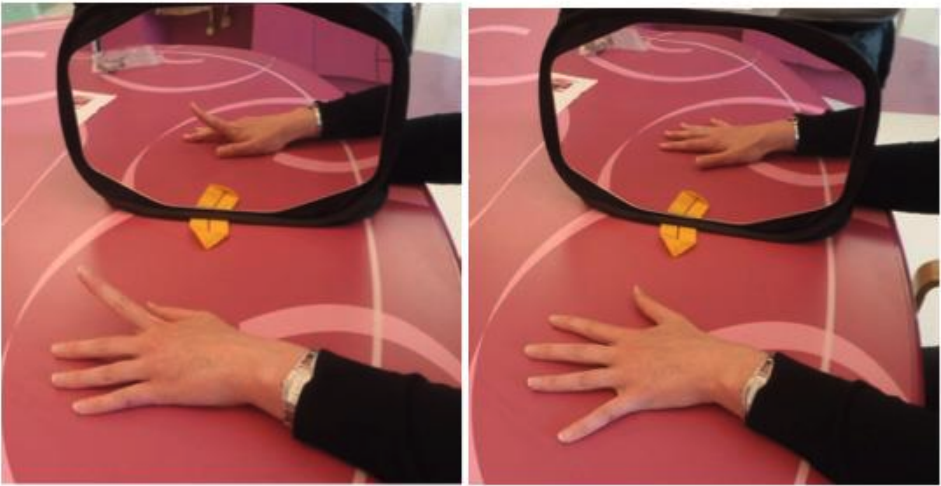

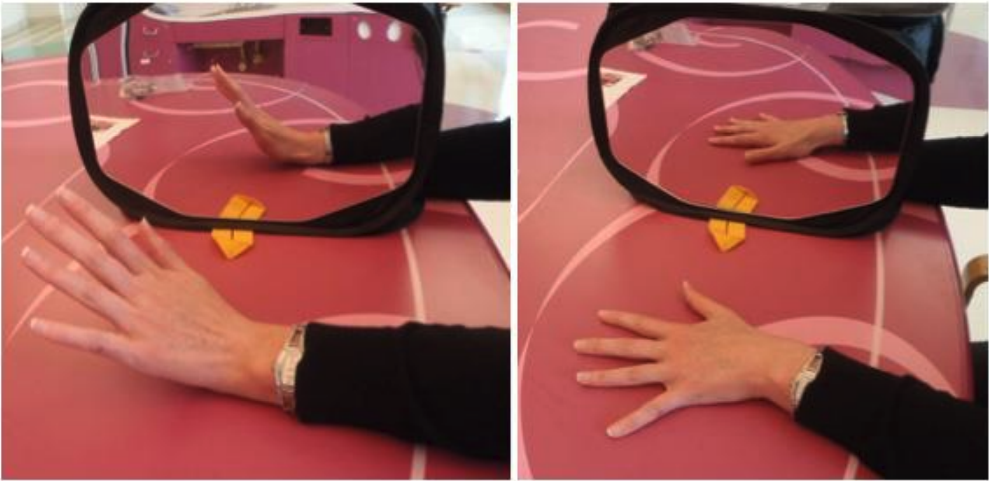

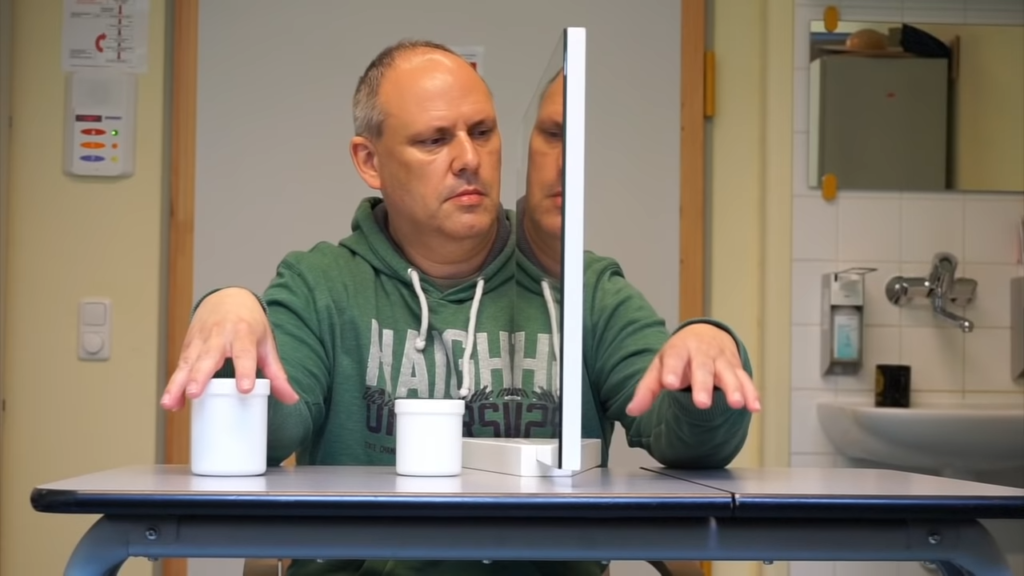

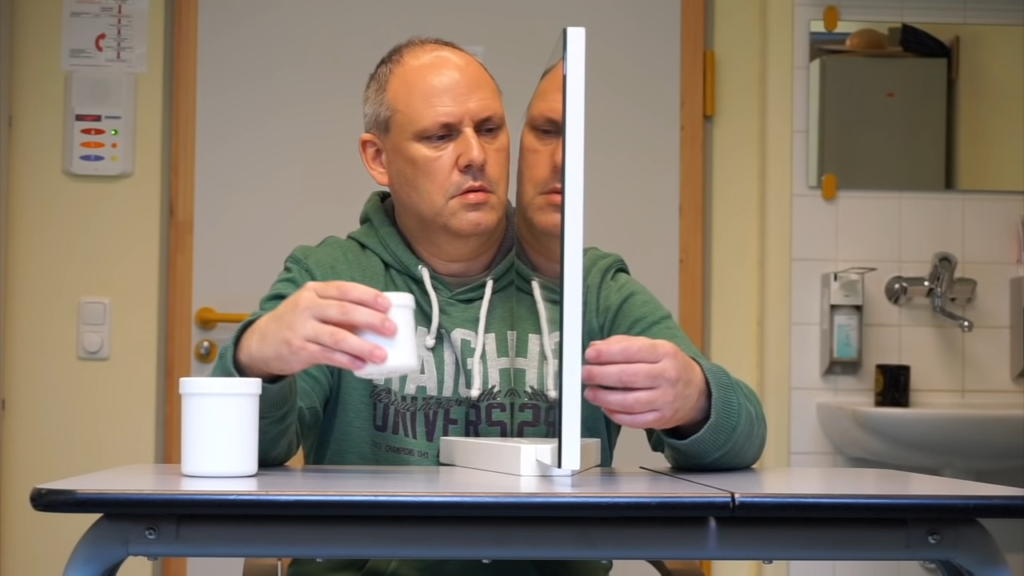

鏡像治療是利用鏡子來製造「視覺錯覺」,讓你看見自己好手或好腳的倒影在活動,同時想像患側手腳也正在做一樣的動作。

做法很簡單,在你面前放一面直立的鏡子,好手放在鏡子前面,患手藏在鏡子後面。

當你的好手在動的時候,從鏡子裡看起來,就好像患手也在動。

這樣的練習,會強化大腦的感覺和動作訊號,幫助你重新啟動受損的運動迴路,讓你的手腳動作更靈活、感覺更敏銳,日常生活也更方便。

鏡像治療最棒的地方就是,你只需要一面鏡子,在家裡或醫院都可以做。

這個方法已經被研究證實很有效,就算你中風已經超過半年,做鏡像治療還是有機會讓功能變得更好。

2 鏡像治療的原理是什麼?

鏡像治療的原理,是利用大腦容易「當真」的特性。

就像你在看動作片時,明明知道螢幕上的妖怪、追車和打鬥都是演的,但還是會緊張得心跳加速、手心冒汗。

因為大腦很容易被眼前的畫面影響,就算你知道不是真的在現場,身體還是會有真實的反應。

鏡像治療就是運用了大腦這個特性,讓它相信患側的手腳也在動。

就像這個影片中,只要經過引導,連一般人也會被騙,以為假手是自己的手。

3 為什麼鏡像治療可以幫助中風的手恢復?

鏡像治療的背後,是利用了我們的視覺、感覺和動作三個系統一起合作。

關係到幾個重要的神經科學原理:

❶ 用鏡子製造視覺幻覺,讓大腦上當

鏡像治療的關鍵,就是利用鏡子創造一個假象:

當你把好手放在鏡子前面、患手藏在後面,看著鏡中好手的動作時,大腦會被「騙」,以為兩隻手都在同步動作。

這時你不只是被動地「看」,心裡還要有「想要動」的念頭,而且眼前真的看到患側似乎在動。

這樣「動作意圖」加上「視覺回饋」的雙重刺激,會強烈喚醒神經系統,促進大腦重新建立正常的感覺回饋與動作控制的連結。

讓大腦重新相信:「只要我想動,手就能動」,一步步啟動恢復的可能性。

❷ 重新找回「動起來」的感覺

中風後,很多人會感覺不到手腳在哪裡,這叫做「本體感覺喪失」。

鏡像治療讓你透過觀察好手的動作,替患手灌進新的運動訊號,彌補大腦失去的感覺資訊,幫助患側「重新想要動起來」。

❸ 鏡像神經元的幫忙:看到動作,也能喚醒大腦

你有沒有發現,看到別人打哈欠,自己也會忍不住跟著打?

這就是鏡像神經元的作用,這些神經細胞,在看到別人做動作時也會被喚醒。

鏡像治療利用這個特性,即使只是看著鏡子裡好手的動作,也能間接刺激患側的運動區域,促進手腳動作的恢復。

❹ 幫助大腦把「看」變成「做」

做鏡像治療時,大腦其實很忙碌,不只是動作區在工作,還有負責處理視覺的特殊區域:

- 右上顳葉回

- 大腦中的「動作分析師」

- 它會分析你看到的動作,例如握拳、伸指,是什麼動作、要做什麼。

- 右上枕葉回

- 大腦中的「視覺動作翻譯機」,

- 它負責把看到的動作,轉譯成「我要這樣動」的指令,幫助身體實際執行動作。

簡單來說,當你看著鏡中的好手在動,這兩個區域會合作,

一個負責解讀動作、一個負責翻譯成動作指令,最後一起推動你的患側也想跟著動起來。

讓你不是只是「看著」手在動,而是從看到、理解,到真的想要去動,全套過程一起被啟動。

❺ 降低左右腦互相抑制

中風後,左右腦之間的平衡會被打亂。

鏡像治療可能產生類似 rTMS 經顱磁刺激的效果,降低左右腦之間的互相抑制,讓中風那側的大腦有更多機會恢復活性。

📌 簡單來說,鏡像治療就是:

用鏡子創造假象、用想像喚醒神經、用視覺刺激修補大腦,最終讓你的患側肢體,重新找回動起來的能力。

4 鏡像治療適合哪些中風患者?

幾乎所有中風患者都可以嘗試鏡像治療,不管是剛中風還是慢性期,只要符合一些基本條件,鏡像治療都有可能幫助你恢復動作和感覺。

特別是以下幾類人,通常效果會更明顯:

能理解鏡像治療在做什麼的人

你需要能聽懂並理解「我要看著鏡子裡的好手,想像那是我的患手在動」這句話。

有些治療師會用簡易智能測驗(MMSE)來評估你的理解力,分數達到 24 分以上會比較適合。

想像力豐富、願意投入的人

鏡像治療不是「看著動作」而已,而是要用心去想像、相信那就是你的患手在動。

越能投入這種想像的人,大腦越容易產生反應,復健效果也會越明顯。

手腳完全動不了的人也可以做

很多復健方式都需要手腳能稍微動一下,但鏡像治療例外。

即使你的患側完全動不了,也可以透過鏡子看到好手在動,讓大腦先重新學會「想要動」的感覺。

能夠安靜、專心 10 分鐘以上的人

鏡像治療需要你專注地看鏡子、持續想像動作。

如果你很容易分心、沒耐性坐著看鏡子,可能會影響訓練效果。

沒有嚴重視覺障礙的人

鏡像治療很依賴「看得見」的能力。

如果你有嚴重視力問題或半側忽略,鏡像治療效果可能會打折扣。

5 鏡像治療不適合哪些中風患者?

並不是所有人都適合鏡像治療,以下幾種情況要特別注意,或考慮其他訓練方式:

意識不清或理解力不足

鏡像治療需要你能清楚思考、配合想像。

如果患者意識不太清醒,或是完全聽不懂「看著鏡子裡的好手,想像那是你的患手在動」這句話的意思,可能就不太適合做鏡像治療。

注意力無法集中

做鏡像治療時,要一直盯著鏡子看,並且用心想像患手在動。

如果你沒辦法安靜地看鏡子幾分鐘、總是偷瞄患手、一直分心,鏡像治療可能無法發揮作用。

嚴重視力問題或容易暈眩

鏡像治療最基本的條件就是要「看得見」。

如果有嚴重視力問題、看鏡子會頭暈,就會影響訓練的效果。

特別是有忽略症的人,一定要確保有把頭轉過去,並看到鏡子裡的影像才行。

想像力不夠或無法沉浸其中的人

鏡像治療的核心就是要「相信」那個影像是自己的手在動。

如果你看著鏡子完全無法進入狀況、沒有一絲「動起來的錯覺」,可能就需要考慮其他方式來訓練。

6 鏡像治療適用對象整理比較

| 適合 | 不適合 |

|---|---|

| 能聽懂指令、理解治療概念(MMSE ≥ 24 分) | 意識不清、無法理解指令 |

| 願意投入想像、相信鏡中手是自己患手的人 | 完全無法產生鏡像錯覺的人 |

| 患側完全無法動作,但希望大腦重新學習動作的人 | 無法配合、總是偷看患手或難以集中注意的人 |

| 能安靜專心看鏡子 10 分鐘以上的人 | 注意力持續時間極短,易分心者 |

| 視覺清楚、無嚴重視覺障礙者 | 嚴重視力與昏暈眩問題者 |

| 有輕微忽略但可引導配合觀看鏡中影像者 | 嚴重忽略症且無法注意到鏡中影像者 |

7 鏡像治療對中風患者有什麼幫助?

在眾多的中風復健方法中,鏡像治療是最常推薦、研究也最多的治療方式之一。

研究一再證實它的效果非常好,而且幫助的範圍很廣。例如:讓手腳恢復活動作、找回觸覺和本體覺、減輕疼痛,甚至能幫助大腦重新注意到原本會忽略的身體部位。

讓無力的手腳重新動起來

中風後,半邊的肢體會變得無力、緊繃和不靈活。

透過鏡像治療,能讓大腦重新學習怎麼控制肢體,不管是手掌、手肘、前臂、手腕或手指頭,都能慢慢恢復動作和力量。

就算你幾乎完全動不了,只要透過鏡像治療提供視覺刺激,也有機會看到意想不到的進步。

減輕疼痛不適

中風後常見「肩手症候群」和「丘腦症候群」,患側的肩膀和手會莫名的疼痛、發熱、腫脹。

鏡像治療能幫助大腦調整對痛覺的感受,讓不舒服的感覺慢慢減輕。

不管你是剛中風,還是已經過了很久,甚至有幻肢痛,鏡像治療可能可以幫你減輕疼痛。

幫助你重新感覺得到東西

中風後,很多人的手會「沒知覺」,碰到東西都好像沒摸到。

當你看著鏡子裡的手被摸、被刺、被刷時,大腦會產生一種「感覺」,覺得麻掉的手好像也有被碰到。

這種視覺刺激能活化大腦處理感覺的區域,恢復觸覺與本體感覺。

讓日常動作輕鬆上手

做完鏡像治療後,最好接著做些日常動作訓練,像是拿湯匙吃飯、穿脫衣服、洗臉刷牙等等。

這麼做會讓復健的效果更能直接用在生活中,

幫助你活動更流暢、生活更自在,不用一直麻煩別人。

幫助走路更快、更穩

雖然鏡像治療最常用來練手,但其實練腳也很有效。

當你透過鏡像練習翹腳板、彎膝蓋,甚至站立、走路時,大腦會慢慢學會讓兩條腿更協調,

走路速度變得更快、步伐更大,走起來也更穩當、更有信心。

改善半側忽略症、提升注意力

左腦中風的人會有「半側忽略症」,不自覺地「忘記」身體的一邊,好像那邊不存在一樣。

你可以透過鏡像治療,觀察「明顯在動」的鏡中影像,吸引大腦重新注意忽略掉的那一側。

研究發現,這種透過鏡子看動作的方式,比直接要患者看著不會動的中風手更有效。

因為鏡中的動作看起來更生動、更吸引人的注意力。

8 鏡像治療效果總覽表

| 幫助項目 | 說明 |

|---|---|

| 恢復動作功能 | 讓無力、僵硬、不靈活的手腳重新動起來,就算完全動不了也能開始刺激大腦產生變化 |

| 減輕疼痛 | 幫助舒緩中風後的肩手症候群、丘腦症候群、甚至幻肢痛,讓痛覺漸漸減輕 |

| 恢復感覺與本體覺 | 改善摸不到東西、沒有感覺的狀況,重建「我碰到東西了」的身體知覺 |

| 改善日常生活能力 | 幫助更順利地執行吃飯、穿衣、洗臉等日常動作,提高自理能力 |

| 提升步態與走路穩定度 | 幫助雙腳協調、步伐更穩,改善走路速度與姿勢 |

| 減少半側忽略症狀 | 吸引大腦重新注意到被「遺忘」的一側,幫助大腦修正空間感知的偏差 |

| 刺激大腦神經可塑性 | 視覺 + 想像的刺激能活化患側大腦區域,重建動作與感覺連結 |

| 容易在家進行訓練 | 僅需一面鏡子即可開始,不需昂貴設備,方便持續復健 |

9 鏡像治療的要訣:專心在鏡子裡,不要管患手!

在做鏡像治療時,最重要的一件事就是:「不要去管鏡子後面的患手,動得好不好、有沒有跟上、有沒有在動。」

你的任務只有一個:「專心看著鏡子裡的好手動作,想像那就是你的患手在動。」

就算鏡子後面的患手完全沒動、動得很慢、或動作不同步,都沒有關係!

真正改變大腦的是你的「視覺」和「想像」,不是患手本身有沒有動得完美。

偷看鏡子後面的患手,只會破壞鏡像錯覺!

就像看魔術表演時,偷偷去看魔術師手上的線索,

你就失去了被「魔法」騙到的機會。

📌 相信鏡子裡的手,讓大腦全心投入,才是鏡像治療成功的關鍵!

10 鏡像治療要用單手還是雙手?哪種方式效果最好?

在做鏡像治療時,可以選擇兩種方式:「單手練習」或「雙手同步練習」。

單手練習(只動健側手)

- 只讓好手在鏡子前動作,患側手放鬆不動。

- 優點是:

- 可以專心觀察鏡子裡的成像。

- 幫助大腦記住正確的動作模式。

- 減少患側手動作錯誤時的干擾。

雙手同步練習(好手+患側手一起動)

- 同時讓好手和患側手一起嘗試做動作。

- 優點是:

- 鏡子裡的動作刺激和患側實際的動作同時進行。

- 幫助大腦比較「看到的動作」和「做出來的感覺」有沒有落差。

- 有助於修正動作控制和感覺差異。

在訓練的時候,要彈性要用兩個模式

鏡像治療時要用哪種模式,根據你的狀況、動作能力與想像力而定。

- 完全沒動作,或是容易分心的人,可以只用單手練習。

- 患手有動作,而且不會干擾「想像」的話,就建議用雙手同步練習。

你也可以靈活交替這兩種方式,效果會更完整,例如

- 一開始先單手練習(只動好手),讓大腦專注在視覺輸入,建立正確的動作印象。

- 再進入雙手練習(好手+患側手一起動),幫助患側手跟上視覺影像,開始進行動作調整。

單手鏡像練習,效果比較好?

美國哥倫比亞大學和紐約大學的職能治療團隊,找了 22 位中風超過 3 個月、手臂功能中重度受損的患者,想知道哪一種「鏡像治療」的方式最有效。

患者被分成三組:

- 第一組做「單手鏡子訓練」:只動好手,把患手放進鏡箱裡不動,看著鏡中的影像,就像患手也在動。

- 第二組做「雙手鏡子訓練」:兩手一起動,試著讓患手模仿好手的動作。

- 第三組是「一般訓練」:不用鏡子,只用患手練習各種動作。

三組的人都在家每天訓練半小時、每週五天,並定期跟治療師討論訓練狀況。

研究結果發現三種方法都有幫助,但「單手鏡子訓練」的效果最好,特別是在讓手變得更靈活、提升日常生活表現方面最明顯。

幾乎所有做單手鏡像訓練的病人都出現了明顯進步。

這代表什麼?鏡像治療的核心,是「畫面能不能讓你更投入」。

與其勉強雙手一起動,不如專心讓鏡子裡的好手影像「騙過大腦」,讓大腦以為患手動起來了。

這樣不但簡單、安全,也更適合中重度癱瘓的病人。

相反地,雙手鏡像訓練挑戰比較大,

你不但要看鏡子、想像動作,還得左右反向配合,再加上控制本來就動不了的患手,

大腦也會混淆,反而降低了鏡像的效果。

鏡像治療的目的,是要讓大腦重新相信「患手可以動」,不是考驗你有多能控制患手。

所以一開始練習時,讓患手休息沒關係,重點是你看到的畫面,要能騙過大腦。

單手與雙手鏡像練習比較表

| 練習方式 | 執行方式 | 優點 | 建議使用時機 |

|---|---|---|---|

| 單手練習 | 只動健側手,患側手放鬆不動 | • 專注觀察鏡中影像 • 幫助大腦記住正確動作 • 避免患手錯誤干擾 | 初期訓練、動作建立階段 |

| 雙手同步練習 | 健側+患側同時嘗試做出相同行為 | • 增強感覺與動作整合 • 幫助大腦修正視覺與動作落差 | 患手開始有動作能力後、進階階段 |

11 鏡像治療能練什麼動作?

鏡像治療能練的動作很多,從最基礎的手指打開、手腕轉動,到整隻前臂、手肘的動作,甚至延伸到日常生活中會用到的功能動作,都可以一步步透過鏡像來練習。

這些練習大致可以分成兩大類:

- 基本動作練習(不及物動作)

- 指的是不搭配任何物品的單純肢體動作,像是張開手、彎手指、手腕上下、前臂旋轉、手肘彎直等。

- 適合剛開始練習、動作還很弱的時候,有助於找回感覺、喚醒控制能力。

- 日常動作練習(及物動作)

- 指的是與物品互動的生活任務,例如拿杯子、推積木、翻書、擦桌子等。

- 這些訓練能幫助你把在鏡中練到的動作,轉換成實際生活中能用的能力,讓你慢慢恢復自主行動力。

下面我整理了一些從簡單到進階的動作範例,讓你在家也能依照圖示一步步練起來。

翹手指練習

先把手攤平在桌上,接著一根一根地翹起手指頭,像是在點名一樣,輪流讓每根手指動起來

剛開始可以只練食指,等比較熟了再換下一根,最後練成五指輪流動作。

這個練習可以幫助你強化手指的分離控制力,對於中風後手指不靈活的人很有幫助。

翹手腕練習

將手掌貼在桌上,慢慢往上翹起手腕,像是在向人打招呼一樣,手指保持張開。

這個動作可以幫助你訓練手腕背伸,對中風後想要重新拿東西、支撐手臂的動作很重要。

手指併攏與分開練習

將手放在桌上,慢慢把手指張開,盡量分開不碰到彼此,接著再把手指緊緊併攏合起來。

這個動作是訓練手指控制力與協調性的基礎動作。對於中風後想要恢復抓握功能,這一步非常重要。

翻轉手掌練習

這個動作的目標是練習前臂的旋前與旋後,也就是讓手掌向上翻(掌心朝上),再轉回掌心朝下。

這個動作對日常生活非常重要,像是拿湯匙吃飯、翻書、接東西都需要這個能力。

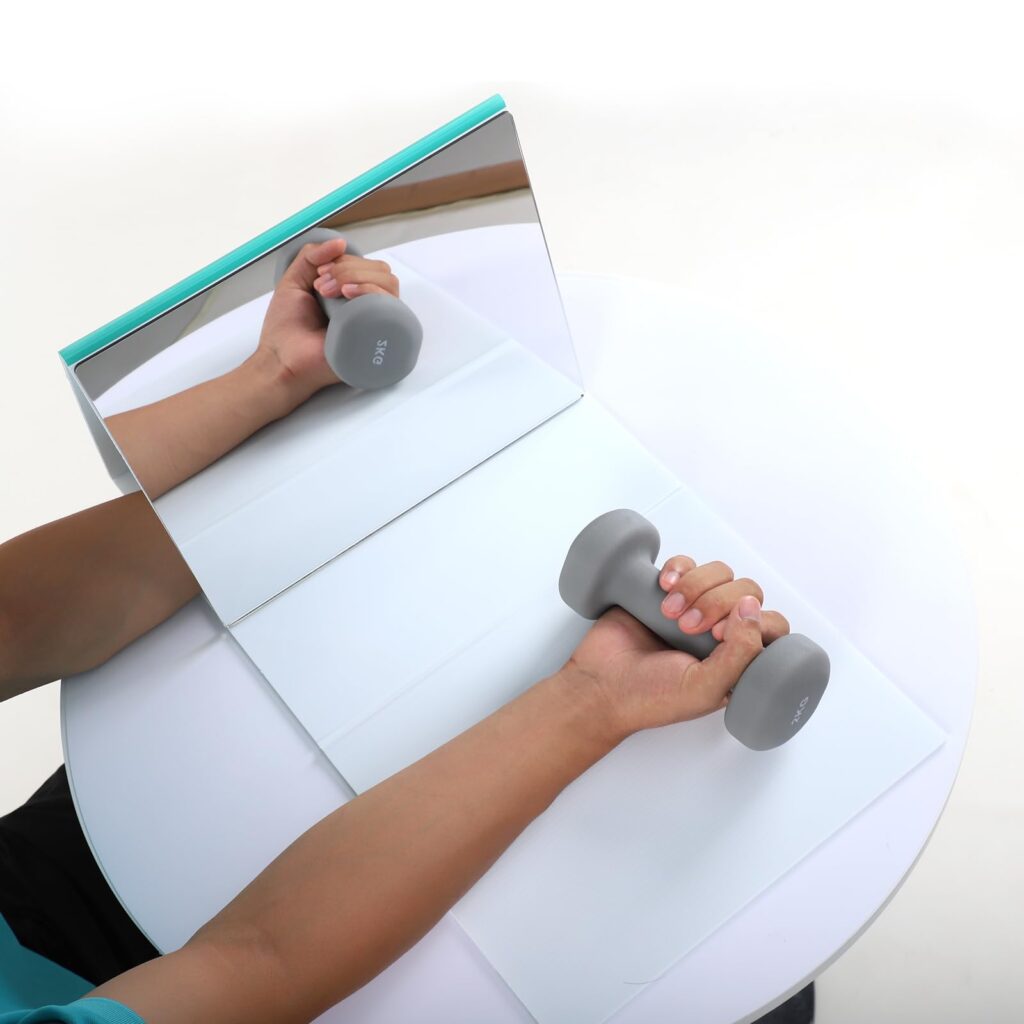

握拳與開手練習

請先慢慢地握拳,用力握緊,再完全打開手掌,五指張開到最大。

重點不是做快,而是每一個步驟都確實、用心地完成。

拇指比讚訓練

請先把拇指抬起,做出「比讚」的手勢,再將拇指壓向食指,就像在轉鑰匙一樣。

這個動作是專門訓練拇指的獨立控制力,強化拇指外展與對掌能力,對於抓握和拿東西非常重要。

手臂彎曲伸直練習

先把手臂自然地放在桌面上,從手肘彎起,把手往胸前靠,再慢慢伸直回到原位。

這個訓練能強化手肘控制與動作範圍,也很適合當作鏡像治療的暖身活動之一。

翻轉杯子練習

準備一個輕便、好拿的塑膠杯,先將它立在桌面上,接著練習將杯子整個翻轉過來蓋住桌面,再翻回原本的直立位置。

這個動作需要手腕的旋轉與手指的協調控制,是進階一點的功能性訓練。

特別適合用來訓練手腕旋轉、手指抓握和動作規劃能力,也有助於日後練習更複雜的生活任務,例如倒水、拿碗等。

練習不同的握法拿取物品

準備幾個不同大小的罐子,練習從不同方向把他們拿起來,

像是「從側邊拿起來」或「從上方拿起來」。

這對日常生活中「開罐子」、「提袋子」、「拿手機」等任務特別實用。

練習撿硬幣

在桌上放幾個硬幣,先練習把硬幣從平面撿起來,進階練習用指尖把硬幣翻面。

再試著在手指間翻轉、轉向或傳遞。

這些動作對於恢復撿起小東西、穿衣扣釦等日常活動非常重要。

拿取小物訓練

準備一些大小不同、質地不同的小物品(像骰子、公仔、筆、毛線捲等),放在盤子裡,用好手一一拿起並把玩,同時觀察鏡子中的動作,想像是患手在做。

這個訓練可以增加你的抓握控制力、手指靈活度,還有對不同形狀與材質的觸覺感知。

可以每天換不同的小物,讓大腦接觸更多元的感覺刺激。

捏黏土訓練

黏土是一種非常實用的鏡像治療輔助材料,能夠訓練手指的力量、協調性和觸覺反應。

你可以依照下列方式操作,每個動作都能對大腦產生不同刺激:

- 捏扁:用拇指和其他手指把黏土壓扁,訓練指腹力量與手指控制。

- 搓圓:把黏土搓成球狀,或像蛇一樣搓長,訓練手掌與手指的協調動作。

- 按壓拍打:用手掌輕拍或用手指輕壓,訓練掌觸覺與動作的回饋能力。

- 對稱變形:看著鏡子裡的好手做出形狀變化,一邊操作一邊觀察視覺與觸覺是否一致,刺激大腦整合功能。

也可以每天換不同硬度的黏土,增加刺激的變化,讓訓練更貼近實際生活中需要的動作能力。

12 鏡像治療時,你可能會出現哪些感覺?

在鏡像治療的過程中,大約有 70-80% 的人,在幾天到幾週內,開始出現一些「奇妙的感覺」,這些感覺是大腦重新連接患側肢體的重要訊號。

常見的感覺包括:

- 手指、手掌、前臂出現輕微的、不自主的小動作。

- 手部或手臂感到麻麻的、刺刺的、熱熱的。

- 有些人會覺得手變重了,或是在做動作時出現輕微的痠痛。

- 在做鏡像活動的時候,患側手也會跟著好手微微地動一下。

這些初期的刺痛、麻麻、重感,往往是大腦重新「找到」患側手的訊號,對復健來說是好消息。

即使一開始感覺很輕微,也不要小看它,因為這就是神經可塑性(Neuroplasticity)開始啟動的表現。

13 鏡像治療的準備工作

鏡像治療是一種簡單但強大的復健工具,只要準備一面鏡子,在家也可以開始練習。

但要真正做出效果,請從「正確準備」開始。

了解鏡像治療在做什麼

在開始之前,請仔細閱讀本篇文章,了解鏡像治療的原理、適用的人以及預期目標。

要記得,鏡像治療不是只是「看鏡子」,而是需要你主動想像、專心觀察,才能真正刺激大腦產生改變。

當你越能理解背後的原理,做起來會越踏實,信心也會越強。

建立「鏡像錯覺」的條件

為了讓你的大腦更容易相信鏡子裡的影像是自己患側的手,請先注意:

- 把手上的戒指、手錶、手環拿掉。

- 如果有刺青、疤痕或胎記,建議用衣物遮蓋。

鏡中的倒影越乾淨、越自然,就越能加強鏡像錯覺,效果也會更好!

可能會有的反應

有些人在鏡像治療時,可能會出現:頭暈、噁心、出汗、心情不安,

這是因為大腦在適應「兩隻手都在動」這個新刺激,是正常的短暫反應。

如果出現這些不適,可以這樣做:

- 暫時停止看鏡子:把注意力轉向好側手,或房間裡的其他物品。

- 調整鏡子的擺放位置:只讓鏡子反射出一部分(像是手掌),不要整隻手臂都映進去,降低刺激強度。

- 縮短看鏡子的時間:從短短 5~10 秒開始,再慢慢拉長。

- 循序漸進練習:每天一點點增加時間,大多數人在幾天內就能適應。

選擇安靜的環境,集中你的注意力

鏡像治療需要專心投入,不能心神不定。

請安排安靜、光線充足、不容易被打擾的地方進行練習:

- 手機關靜音或飛航模式

- 關掉電視、音樂

- 不要邊聊天邊做鏡像治療

不要在吵雜或多人的環境下進行,容易分心,效果會變差。

鏡箱怎麼選?也可以自己做!

當你準備開始鏡像治療時,選對一面鏡子,真的很重要!

你可以直接購買市售的鏡箱,也可以用瓦楞紙、塑膠板或木頭自己做。

不需要太複雜,只要幾個關鍵條件符合,就能讓鏡像治療的效果大幅提升:

- 鏡子大小要夠大,才看得到完整的動作:

- 如果你要練手,建議鏡面至少 60 × 50 公分

- 如果要練腳,則建議至少 90 × 60 公分

- 鏡面一定要清晰、不能扭曲,避免波浪形或模糊影像干擾訓練。

- 無邊框鏡子最佳,視覺上更乾淨、不會有一條框線打破「那是我手」的錯覺。

要準備哪些東西?

可以加入一些刺激感覺、增加變化的練習道具:

- 裝滿沙子或小豆子的塑膠盒

- 刺刺球(刺蝟球)

- 冷熱刺激物(溫毛巾、冰袋)

- 不同材質的刷子

- 洗碗手套、毛巾

- 粗糙的紙砂布

這些特別適合觸覺和本體感覺變差的人,可以在鏡像治療時,增加大腦對感覺訊號的接收與學習。

每天要練習多久?練幾次?

- 每次至少 10 分鐘,才能讓大腦真正進入狀態。

- 一天 2~3 回,可連續做(中間短暫休息)或安排不同時段

- 可以根據自己的注意力和體力調整強度與次數。

- 每天至少一次,持續練習至少 5–6 週,比較容易看到明顯進步。

鏡像治療最重要的是「專心投入、認真想像」。

如果練到一半發現自己開始心不在焉,就先休息一下,不要硬撐。

📌 用「少量多餐」的方式練習,比勉強自己一次撐滿 30 分鐘,效果還要更好喔!

患手要怎麼擺?

- 患側手要放在鏡子的後面,被鏡子完全遮住,看不到。

- 讓手臂自然放鬆放在桌上,不要懸空。

- 如果有嚴重肌肉僵硬(肌張力高),可以先做伸展或被動活動,放鬆肌肉。

好手要怎麼擺?

- 好手要放在鏡子前面,能清楚看到整個動作的倒影。

- 擺的位置、角度要盡量跟患側一樣、左右一致。

- 這樣可以加強鏡像錯覺,讓大腦更自然地把鏡中的手當成是患側手。

鏡子要怎麼擺?

- 鏡子放在身體正前方。

- 讓好手的影像完整映出,患手完全被遮住。

- 若有空間忽略或患手無法擺正,可微調鏡子角度。

- 鏡子裡的背景最好是單純的白牆,避免一堆雜物,會讓你分散注意力。

14 鏡像治療的訓練步驟

當環境準備好,鏡子也擺好後,就可以開始正式進行鏡像治療了!

步驟 1、建立鏡像錯覺

- 一開始,先讓好手動作,患手保持不動。

- 看著鏡子中好手的影像,持續觀察 1~2 分鐘。

- 想像自己不是在看鏡子,而是透過「窗戶」在看自己的患手在動。

- 如果有治療師或家人協助,也可以同步在好手和患手上輕輕施加一樣的觸覺刺激,幫助大腦更快接受:「這是我的患手」的感覺。

- 當你能感覺到「鏡中的影像就是我的患手在動」,就可以進入下一步囉!

步驟 2、從簡單動作開始練習

- 前兩到三週,從簡單的彎曲、伸直動作開始練習,比如:

- 手指打開、合起來

- 手腕上下擺動

- 手肘彎曲與伸直

- 選擇患側也可能做到一點點的範圍來練習,慢慢增加動作範圍與難度。

- 每個動作重複 15 次以上,動作做得越慢越好,可以加強鏡像的真實感。

步驟 3、找到最適合自己的方式

- 每做完一種練習,花一點時間感受:「有沒有感覺到鏡子裡的倒影是患側手?」

- 根據感覺選出最能讓自己產生鏡像感覺的動作方式,後面的練習就優先用這種方式進行。

📌 不是硬要做很難的動作,而是挑那個「最能騙過大腦」的動作來練習,效果會更好!

步驟 4、開始做簡單的功能性動作

- 當基礎動作熟悉後,可以加入一些有目標的小任務,像是:

- 把小球推到另一個位置

- 把杯子輕輕移到桌子的另一邊

- 一開始可以把複雜動作拆成小部分練習,例如先只練習「拿起杯子」,之後再練「放下杯子」。

步驟 5、功能動作也要找到最適合的方法

- 功能性練習時,也一樣要試不同動作方式,選出那個最能讓你產生鏡像錯覺的方式,持續練習。

- 從簡單的滑動、拿取開始,慢慢進步到更複雜的動作(像抓握、拿杯子、堆積木)。

步驟 6、收尾覆盤

- 當你要拿開鏡子的時候,請先心理準備一下:「等一下會直接看到自己的患手,會跟鏡中剛剛看到的樣子不一樣。」

- 拿開鏡子後,重複剛剛做過的簡單動作(例如輕輕抬手或張開手指),把鏡子裡學到的「動作感覺」帶回到現實中,幫助大腦加強新的連結。

- 整理今天的感覺和變化,花一點點時間回想:

- 今天哪個動作做起來最順?

- 鏡像錯覺有沒有變得更真實?

- 身體有沒有哪裡比較輕鬆或比較有力?

15 疼痛的患者可以做鏡像治療嗎?

可以,鏡像治療可以幫忙舒緩疼痛。

中風後,有些患者會出現持續性的疼痛,比如丘腦症候群(thalamic syndrome)或複雜性局部疼痛症候群(complex regional pain syndrome, CRPS)。

這時候,可以透過鏡像治療,讓大腦重新學會「不會痛」的感覺,幫助疼痛慢慢減輕。

不過,針對疼痛的鏡像治療,操作方式和一般的動作訓練不太一樣,有幾個地方特別需要注意。

剛開始不要動患側手

疼痛症候群的患者,大腦很容易把輕微的觸碰誤判成疼痛。

所以一開始,患側手完全不需要動,也不要去碰觸它,只要讓它自然放鬆,舒適地擺好就可以。

所有的動作和感覺刺激,都只在健側手上做。

透過鏡子裡看到的影像,讓大腦慢慢學會「動作是安全的、不會痛的」,

而不是持續強化「碰了會痛」的錯誤反應。

不追求速度或力量

動作練習時,只使用健側手單手進行,像是手腕輕輕轉動、手指打開合起等簡單動作。

這時不需要追求速度或力量,重點是動作要順暢、輕鬆、毫無壓力。

持續專心觀察鏡中的影像,想像鏡子裡正在動的,就是自己的患手。

搭配感覺刺激

除了做動作,也要搭配一些輕柔的感覺刺激,像是:

- 用軟刷子輕輕刷過皮膚

- 用毛巾或溫敷墊帶來溫暖的觸感

- 用沙紙製造一點點粗糙刺激

- 交替使用冷敷與熱敷,刺激溫度感覺

每一次感覺刺激後,都應該確認是否感到舒適,並且根據感覺調整刺激的強度和範圍,

確保整個練習過程是輕鬆、正向且安全的。

感覺刺激要循序漸進

雖然實際被刺激的是健側手,但大腦透過鏡子看到時,會誤以為刺激到的是患側手。

因此,刺激時要從離疼痛對應區較遠的地方開始,

比如先從前臂開始,不要一上來就直接刺激到手指或敏感部位。

等大腦逐漸適應這種新的感覺,再慢慢把刺激範圍接近原本疼痛的位置,

這樣可以有效降低大腦的過度反應。

📌 不是所有的疼痛,都適合作鏡像治療

鏡像治療只適合因為大腦錯亂而產生的疼痛,例如丘腦症候群、肩手症候群(複雜性局部疼痛症候群),以及截肢後的幻肢痛。

不適合因為身體真的受傷而造成的疼痛,例如:肩膀半脫位、五十肩和肌腱炎等

16 忽略症患者也能做鏡像治療嗎?

可以,但是要經過一些評估和調整。

有些中風患者會出現「忽略症」,就是大腦會不自覺地忽略身體的一邊,尤其是左腦中風時最常見。

對這類患者來說,鏡像治療不只是訓練動作,也是一種重新把注意力拉回忽略那一側身體的方法。

不過,在開始鏡像治療之前,要先確認這位患者是否「看得到鏡中的影像」。

你可以先試試看把鏡子稍微斜放,朝向好側一點,讓患者不用轉頭太多,就能看到鏡中的手。

如果這樣調整後,他還是完全沒注意到鏡子,那鏡像治療可能就不太適合他。

想要幫助他更專注在鏡子裡的影像,也可以試著使用 2~3 倍放大的鏡子,讓畫面更明顯、更容易被注意到。

除了鏡子擺法略有調整外,整體流程和一般鏡像治療大同小異,一樣是透過觀察、想像、動作來刺激大腦,幫助恢復控制力與注意力。

17 鏡像治療的優點

| 優點 | 說明 |

|---|---|

| ✅ 適用廣泛 | 急性期或慢性期、手腳完全無力者都可以使用。 |

| ✅ 價格低廉 | 只需要一面鏡子,不需昂貴設備。 |

| ✅ 可在家自我訓練 | 無需特殊器材,容易操作、方便持續。 |

| ✅ 促進動作恢復 | 利用視覺與想像刺激大腦,重新連結感覺與動作控制。 |

| ✅ 幫助感覺回復 | 有助於改善觸覺、本體覺缺失的狀況。 |

| ✅ 減輕疼痛 | 對幻肢痛、丘腦症候群、肩手症候群等疼痛有效。 |

| ✅ 改善忽略症 | 增強大腦對患側的注意力。 |

| ✅ 神經可塑性訓練 | 刺激大腦可塑性,提升復健成效。 |

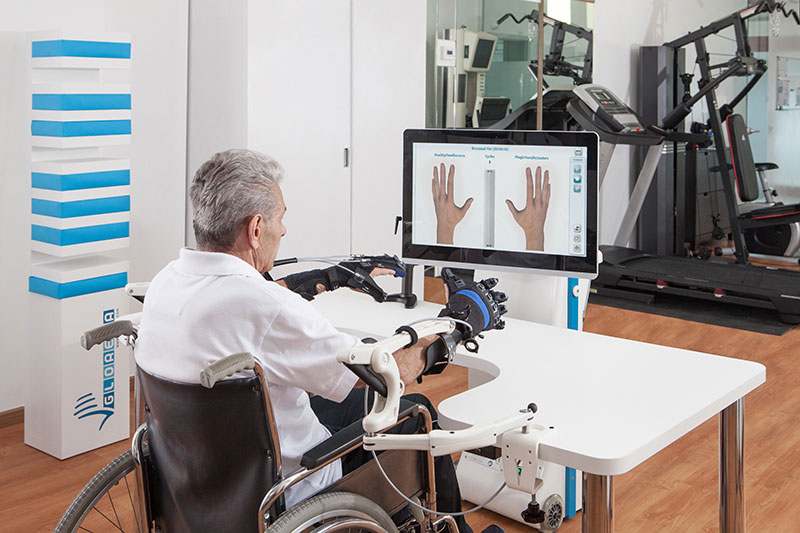

| ✅ 可搭配其他訓練 | 能與機器人復健、iOPEN 機械手等方式整合使用。 |

18 鏡像治療的缺點

| 缺點 | 說明 |

|---|---|

| ⚠️ 需要良好注意力與想像力 | 無法專注或難以投入的人,效果會打折扣。 |

| ⚠️ 不適用於認知或意識不清者 | 如無法理解指令、MMSE 分數過低者不建議使用。 |

| ⚠️ 嚴重視覺障礙或忽略症者使用受限 | 對視覺依賴高,若看不到鏡中畫面則無效。 |

| ⚠️ 需投入與信任過程 | 若患者過度理性、無法沉浸於「錯覺」中,治療效果有限。 |

| ⚠️ 初期可能產生不適 | 有些人會感到暈眩、刺痛、情緒不安等。 |

| ⚠️ 動作訓練單調 | 傳統鏡子治療缺乏互動性,可能影響持續動機。 |

| ⚠️ 畫面真實度有限 | 鏡中影像不夠自然可能讓患者出戲,影響效果。 |

19 數位鏡像治療是什麼?比傳統鏡子更有效的復健新選擇

傳統鏡像治療雖然簡單好上手,但也有不少限制:

- 畫面不夠真實,患者容易出戲

- 鏡子大小有限,像是肩膀抬高這種動作就不太容易練

- 訓練比較單調,注意力很容易分散。

為了解決這些問題,現在有了更先進的「數位鏡像系統」。

數位鏡像用攝影機即時拍下你的好手,並翻轉成患手在動的畫面,顯示在螢幕上。

不但畫面自然流暢,還能自由調整時間、角度、影像大小,讓大腦更容易「相信自己動得起來」。

數位鏡像也能搭配闖關遊戲、任務訓練,訓練過程更有趣,成果還會自動記錄,讓你清楚看到每天的進步,有助於提升動機與持續度。

除了電腦螢幕,現在的數位鏡像也能結合手機、平板、虛擬實境(VR)或擴增實境(AR)裝置,不管在家、在醫院還是外出,都能做訓練,真正做到「生活中就能復健」。

20 鏡像治療與其他復健方式搭配使用

中風復健時,鏡像治療常被用來「暖身」。

因為鏡像治療能幫助你的大腦和神經系統「清醒」起來,讓你更容易進入狀態。

就像運動前要做伸展一樣,當你的大腦和身體都準備好了,接下來的復健訓練才會更有效果。

所以現在的復健不會只用鏡像治療,而是把它和其他復健方式一起搭配,

21 鏡像治療 x 任務導向訓練

任務導向治療(Task-Oriented Training)就是用你每天真的會做的動作來練習,

像是拿杯子、推門、翻書這些日常活動,目標是幫你把「動作」變成「能過生活」的能力。

鏡像治療加上任務導向訓練後,就能把你在鏡像中學到的「想像→動作」,轉換成真正生活中能用的能力。

每次一小時的鏡像結合任務導向訓練,你可以這樣安排:

- 暖身活動(10分鐘)

- 先喚醒身體,讓肌肉放鬆、神經啟動:

- 活動肩膀、手肘、手腕等關節,輕輕地做伸展運動

- 放鬆痙攣和緊繃的肌肉

- 鏡像治療(20~30分鐘)

- 透過視覺與想像,引導大腦「開始想要動」。

- 不及物動作訓練(純粹動作、不碰東西)

- 例:全掌打開、三指捏合、前臂旋轉、手腕上下、手肘彎曲

- 及物動作訓練(包含操作物品)

- 例:拿杯子、推積木、翻書、擦桌子

- 每個小任務依難度不同,練習約 10~15 分鐘。

- 任務導向訓練(20~30分鐘)

- 鏡子拿掉後,練習把剛剛學到的動作,應用在日常任務裡

- 每次練習 1~2 個簡單生活動作就好,例:拿起物品、擦桌子、翻開書本

- 如果做不到,可以在治療師或家人協助下完成。

22 鏡像治療 x 機器人療法

這種復健方式的好處是,機器能幫忙帶動手腳,預防關節變僵,還能一直重複練習,讓復健效果更好。

不過,如果只靠機器帶動,很容易讓人變得太被動,少了自己主動出力和想要動的感覺。

而鏡像治療正好相反,它是透過看著「健側手的倒影」,讓大腦產生想動的感覺。

但問題是,如果患側手完全動不了,光靠看和想像,有時還是不太容易真的學會動作。

所以現在有些治療師會把這兩種方法結合在一起,,互補彼此的優點:

鏡像治療可以讓大腦先「想要動」,機器人復健則真的幫忙把手腳動起來,

同時刺激大腦的運動意圖和身體的實際動作感覺,讓復健效果更好。

機器人復健跟鏡像治療要怎麼搭配呢?

主要有兩種方式:

- 先做鏡像治療,再做機器人復健

- 就像運動前要熱身一樣,先透過鏡像練習,讓大腦進入準備要動的狀態,

- 然後再接上機器人,進行更大範圍、更複雜的動作訓練。

- 同時做鏡像治療與機器人復健

- 一邊看著鏡子裡好手的倒影,一邊用機器人帶動患側手一起動,

- 讓眼睛看到的、身體感覺到的、實際動作三者同步,效果會更加倍。

這樣的結合策略,不只是「做得更多」,更是「做得更有效率」,真正從大腦到肌肉,全方位推進復健的進步。

機器人復健加上鏡像訓練效果更好

德國的一項研究發現,同樣訓練五週,同時使用鏡像治療和機器人復健的患者,手部功能進步得比只做鏡像治療的病人更多。

這證明了,同時用鏡子讓眼睛看到動作(視覺刺激),再加上機器人幫忙實際做動作(動作感覺刺激),可以更有效地幫助大腦重新學習。

台灣成大職能治療所的研究也有類似的發現,

他們將中風患者分組,比較「單純機器人復健」和「鏡像刺激搭配機器人訓練」的效果。

結果發現,先進行鏡像刺激,再做機器人訓練的患者,不管是在活動能力、肌肉力量、動作品質,還是日常生活的參與程度,進步的幅度都明顯更大。

最棒的是,這些進步還能維持超過三個月。

再次證明了「先用鏡像治療喚醒大腦,再用機器人幫忙強化動作」,這樣雙管齊下的訓練方式,真的能讓中風患者恢復得更多

23 iOPEN 機械手 × 鏡像治療

除了大型機器人復健,還有一種更簡單、更靈活的方法可以搭配鏡像治療,就是使用 iOPEN 機械手。

iOPEN 機械手是一種專門為中風患者設計的手部輔具,它不用插電,也沒有馬達,而是利用彈力的原理,幫助你更容易打開手指、伸展手掌。

跟機器人復健最大的差別是,機器人復健時你可以完全不出力,讓機器帶著你動;但使用 iOPEN,你一定要自己主動出力,輔具只是協助減少阻力,讓動作變得比較容易做而已。

也因為這樣,iOPEN 更符合鏡像治療的精神,

不是被動做動作,而是透過自己的「想動」與「實際動」配合,讓大腦真正學會重新掌控手部。

另外,相比大型機器人設備昂貴、受限於醫院或治療室的環境,iOPEN 機械手不但價格親民,還可以直接帶回家裡用。

這樣你就能天天練習,練習次數多了,自然恢復得更快。

當你把 iOPEN 機械手和鏡像治療一起用時,可以一邊看著鏡子裡好手的動作,

一邊用患側手配合彈力輔助來練習張開手指、伸展或捏合,

這樣「看到動作」和「做出動作」的訊號就能在大腦中串連起來,加快手部功能的恢復。

24 進行鏡像治療時的注意事項

治療前 3-5 次需治療師引導

一開始最好由治療師引導,幫助患者建立自己在家可以練習的能力。

在治療過程中,要特別注意:患者有沒有專心看鏡子?有沒有偷看好手側或壞手?

每次練習結束後,問問患者:

「今天看鏡子的感覺有變得更真實嗎?」

「動作做起來有沒有比較順?」

一開始建立對的方法,後續練習才會越做越順!

熟練後,就可以自己在家練習,不用每次都需要治療師陪同。

這也是鏡像治療最大的好處之一,自己每天練,累積訓練量,效果會更好!

引導時,不要直接提「患側手」

治療師引導時,請直接說:「請看你的左手/右手/另一隻手」,不要特別強調「患側手」。

這樣大腦比較容易自然地把鏡中好手當成患側手。

患側手一定要動嗎?完全不能動怎麼辦?

剛開始練習,建議只讓好手動,患手保持放鬆不動。

練習 3~5 分鐘後,再慢慢加入雙手同步動作。

如果患側手有一點點可以動,就跟著好手一起練。

如果患側手完全不能動,也沒關係,專心看鏡子裡的影像,想像自己正在動就好。

📌 想像的投入感,比患手有沒有真的動,更重要!

本體覺或觸覺障礙怎麼辦?

練習前,可以先做幾次雙手同步的小動作,例如雙手張握,或是翹手腕,

先用眼睛看著做幾次,再閉上眼睛做幾次,幫助大腦建立對雙手動作的感覺連結。

這樣做可以讓鏡像訓練更順利,降低大腦混淆。

怎麼知道鏡像治療對你有沒有用?

我訪問過一些鏡像治療有效的中風患者,他們在練習時,患手常會出現一些「奇怪的感覺」,

像是熱熱的、麻麻的,或者好像真的自己在動。

如果你做的時候也有這種感覺,那鏡像療法可能對你比較有幫助!

手不會動的人也可以做鏡像治療嗎?

可以!而且特別適合。

就算患側手完全無力、動不了,也能靠看鏡中的好手動作,刺激大腦重新建立動作感覺。

練習時專心「想像」鏡子裡的手或腳就是患側在動,這種視覺加想像的刺激,對大腦非常重要。

📌 不用勉強患側去動,重點是專心看、用心想像。

如果做了沒感覺,還要繼續嗎?

剛開始練習時,沒有明顯感覺是正常的。

大腦需要時間適應新的刺激,特別是中風後神經傳導變慢的人。

建議至少持續每天練 5~6 週,並觀察有沒有以下變化:

- 鏡中影像越來越自然

- 會開始出現熱熱的、麻麻的、微微想動的感覺

- 動作範圍慢慢變大

如果持續練習一段時間後還完全沒有變化,可以請治療師幫你評估,調整動作設計或換別的方法。

畢竟鏡像治療和所有的中風復健一樣,不能保證對每個人都有效,都要試過了才會知道。

25 鏡像治療的關鍵不是技巧,而是「投入」

鏡像治療最大的優勢,就是便宜、方便、隨處可做。不管你是剛中風,還是發病很久的慢性期患者,只要符合基本條件,都能從中獲得幫助。

但要讓鏡像療法真正發揮效果,有一個關鍵──你要讓大腦「被騙」成功。

就像看電影時,為了讓你進入情境,電影院會關燈、放大畫面、開環繞音響,甚至還會加震動椅或噴水效果,這些設計都是為了讓你更投入劇情。

鏡像治療也是一樣。它不是單純地「看一面鏡子」,而是一場大腦的沉浸式演出。你需要做到這三件事:

- 放下理性,不要太聰明:

- 不要一直提醒自己「那不是我的患手」,而是進入那個幻想,把鏡中的好手當成你真正的患手。

- 專心投入,不要分心:

- 每一次練習,都要全神貫注地看、想像、感受患側手在動,不是機械式地做動作。

- 營造安靜、單純的環境:

- 避免干擾,讓自己能完全沉浸在這個「錯覺」中。

很多人覺得鏡像療法沒效,其實是因為大腦沒被成功「騙進去」,就像看電影時旁邊一直有人講電話一樣──根本無法入戲。

這也是為什麼,鏡像治療在醫院反而比較難做,反而適合自己一個人在家練習。

只要你願意靜下心、認真投入、每天練習,鏡像療法會是你中風復健路上,一個簡單但強大的助力。

參考資料

- Arya, K. N., Pandian, S., Kumar, D., & Puri, V. (2015). Task-based mirror therapy augmenting motor recovery in poststroke hemiparesis: a randomized controlled trial. Journal of Stroke and cerebrovascular diseases, 24(8), 1738-1748.

- Gandhi, D. B., Sterba, A., Khatter, H., & Pandian, J. D. (2020). Mirror therapy in stroke rehabilitation: current perspectives. Therapeutics and clinical risk management, 75-85.

- Gonzalez-Santos, J., Soto-Camara, R., Rodriguez-Fernández, P., Jimenez-Barrios, M., Gonzalez-Bernal, J., Collazo-Riobo, C., … & Trejo-Gabriel-Galan, J. M. (2020). Effects of home-based mirror therapy and cognitive therapeutic exercise on the improvement of the upper extremity functions in patients with severe hemiparesis after a stroke: A protocol for a pilot randomised clinical trial. BMJ open, 10(9), e035768.

- Hsu, H. Y., Kuo, L. C., Lin, Y. C., Su, F. C., Yang, T. H., & Lin, C. W. (2022). Effects of a virtual reality–based mirror therapy program on improving sensorimotor function of hands in chronic stroke patients: a randomized controlled trial. Neurorehabilitation and Neural Repair, 36(6), 335-345.

- Hsieh, Y. L., Yang, T. Y., Peng, Z. Y., Wang, R. Y., Shih, H. T., & Yang, Y. R. Effects of mirror therapy on motor and functional recovery of the upper extremity in subacute stroke: Systematic review and meta‐analysis. PM&R.

- Geller, D., Nilsen, D. M., Quinn, L., Van Lew, S., Bayona, C., & Gillen, G. (2022). Home mirror therapy: a randomized controlled pilot study comparing unimanual and bimanual mirror therapy for improved arm and hand function post-stroke. Disability and Rehabilitation, 44(22), 6766-6774.

- Jo, S., Kim, H., & Song, C. (2022). A novel approach to increase attention during mirror therapy among stroke patients: a video-based behavioral analysis. Brain sciences, 12(3), 297.

- Li, Y. C., Wu, C. Y., Hsieh, Y. W., Lin, K. C., Yao, G., Chen, C. L., & Lee, Y. Y. (2019). The priming effects of mirror visual feedback on bilateral task practice: a randomized controlled study. Occupational therapy international, 2019(1), 3180306.

- Lin, K. C., Huang, P. C., Chen, Y. T., Wu, C. Y., & Huang, W. L. (2014). Combining afferent stimulation and mirror therapy for rehabilitating motor function, motor control, ambulation, and daily functions after stroke. Neurorehabilitation and neural repair, 28(2), 153-162.

- Thieme, H., Morkisch, N., Mehrholz, J., Pohl, M., Behrens, J., Borgetto, B., & Dohle, C. (2018). Mirror therapy for improving motor function after stroke. Cochrane database of systematic reviews, (7).

- Wu, C. Y., Huang, P. C., Chen, Y. T., Lin, K. C., & Yang, H. W. (2013). Effects of mirror therapy on motor and sensory recovery in chronic stroke: a randomized controlled trial. Archives of physical medicine and rehabilitation, 94(6), 1023-1030.

- Zhang, Y., Xing, Y., Li, C., Hua, Y., Hu, J., Wang, Y., … & Bai, Y. (2022). Mirror therapy for unilateral neglect after stroke: A systematic review. European Journal of Neurology, 29(1), 358-371.

- 羅敏文, 黃淑桂, 林克忠, & 吳菁宜. (2010). 鏡像治療的臨床應用及腦部機制探討之文獻回顧. 臺灣職能治療研究與實務雜誌, 6(1), 37-49.

- 吳菁宜. (2020). 實證科學為基礎之中風個案介入: 以鏡像治療為例. 臺灣職能治療研究與實務雜誌, 16(2), 5-11.

- 洪珮瑄(2020)。上肢遠端機器輔助治療應用於中風患者上肢功能及其他健康相關表現之成效探索(碩士論文)。國立成功大學。