最後更新日期:2025年04月25日

1 什麼是肉毒桿菌?

肉毒桿菌素(Botulinum toxin)是一種專門用來治療中風後「肌張力過高」和「肌肉痙攣」的藥物,能夠暫時放鬆過度緊繃的肌肉。

它是一種由肉毒桿菌產生的天然毒素,能夠阻斷神經與肌肉之間的傳導訊號,讓原本過度收縮、無法放鬆的肌肉「安靜下來」。

對中風患者來說,打肉毒桿菌素的主要目的,是改善因肌張力過高或痙攣所引起的不便,例如:

- 手緊握得太緊、打不開

- 手肘彎曲僵硬(俗稱『菜籃手』,就是手肘彎著抬不開,像在提東西)

- 腳尖下壓,走路會垂足或踮腳尖

- 肌肉太緊繃,導致走路、穿衣服、洗澡都變得很困難

當過度緊繃的肌肉被放鬆後,身體比較輕鬆,你才有更多活動的空間與訓練的機會。

📌 想知道為什麼肌肉張力會太高?該怎麼處理?閱讀這篇:【中風復健】什麼是中風後的異常高張力?如何評估和處理?職能治療師告訴你

2 為什麼肉毒桿菌素能緩解痙攣和緊繃?

中風後,大腦或中樞神經系統受到損傷,導致神經一直發出錯誤訊號,叫肌肉持續收縮,

就像是壞掉的警報器,一直「鈴鈴作響」,停不下來。

打了肉毒桿菌素,就像是暫時把那條過度興奮的「神經電線」關閉或剪斷,讓肌肉不再接收到「收縮」的命令,才能放鬆下來。

當肌肉不再亂用力,你才有機會重新調整動作、開始訓練。

📌 除了打肉毒桿菌,還可以怎麼降低肌張力?閱讀這篇:【中風症狀】中風後肌肉張力異常怎麼辦?〡職能治療師教你 6 種處理技巧,讓你的手腳再次靈活起來!

3 哪些人適合打肉毒桿菌?

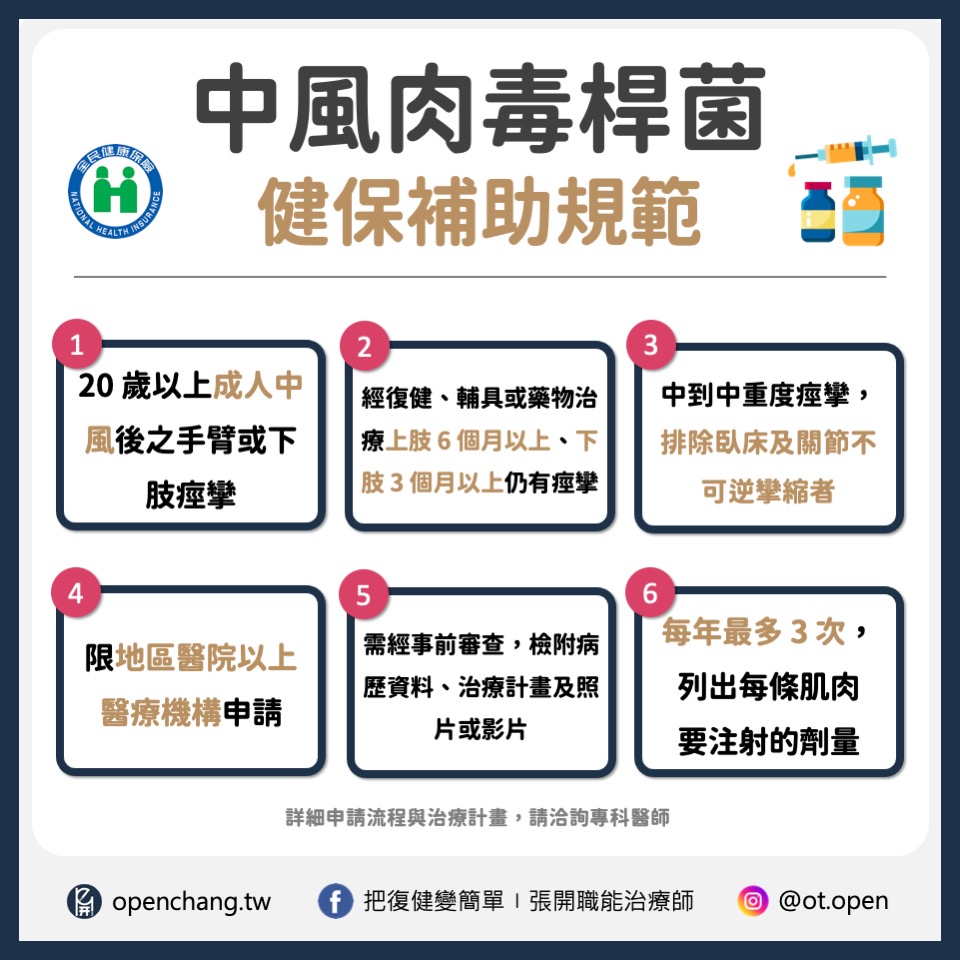

只要你有肌張力過高的問題都可以打,不過如果要申請健保給付,就必須符合以下幾個條件:

- 年滿 20 歲

- 已經試過復健、輔具或藥物治療,但效果不明顯

- 張力問題持續的時間:

- 下肢(例如:腳尖下壓、垂足)→ 至少 3 個月以上

- 上肢(例如:手握太緊)→ 至少 6 個月以上

- 肌張力害你日常生活變得困難,像是吃飯、穿衣、洗澡都很費力

- 醫師評估你的張力程度達到 Modified Ashworth Scale 第 2~3 級

符合條件的話,每年最多可以申請 3 次。

如果不完全符合上述健保申請條件,可以請醫師幫你評估是否能自費施打。

4 哪些人不適合打肉毒桿菌?

就算有張力問題,以下幾種情況通常不建議施打:

- 已經長期臥床、無法下床活動 → 就算肌肉變鬆了,因為不再有活動目標,效果也不明顯

- 關節已經攣縮變形、完全無法活動 → 肌肉放鬆也沒幫助,因為關節本身已經卡死、無法伸展

簡單來說,你要「已經可以動」,只是因為張力太高被卡住,這樣才會比較適合、也比較容易申請成功。

有時候醫生也會用「手握太緊、沒辦法清潔、容易感染」的理由來幫你申請。

5 自費打肉毒桿菌要多少錢?

肉毒桿菌一瓶 100 單位,自費價格 $8000 左右,

越大塊的肌肉,需要的劑量就越高。

例如改善手肘彎曲,平均需要 50 單位,手指緊握只要 20 單位,足內翻則要 100 單位。

如果你自費打了肉毒桿菌以後動作有出來,之後再申請健保就比較有機會通過。

中風患者這樣說

我來分享一下打肉毒針的經驗,那是 2020 年底的事,當時自己付費打一瓶要七千多塊。

我是中風後三個月第一次打,手腳各打了一到兩瓶。

效果其實蠻明顯的,打完當天就感覺肌肉比較放鬆了,大概兩週到一個月後效果最好,不過慢慢地肌肉還是會變緊。

半年後我申請到健保給付的肉毒針,打的劑量比自費時還多。

效果一樣很不錯,只是會有點無力的感覺。

醫生告訴我,手腳要等到中風後半年才能申請健保肉毒,之後大概每四個月可以再打一次。

醫生說照這個時間間隔打,應該不會有抗藥性的問題。

6 肉毒桿菌打完後,多久有效?可以維持多久?

打完肉毒桿菌後,不是馬上見效,需要一點時間讓藥效慢慢發揮,一般來說:

- 第 3~7 天:開始感覺肌肉變比較鬆,不再那麼緊繃

- 第 2 週左右:效果最明顯,肌肉張力明顯下降

- 第 3~4 個月後:藥效會慢慢減弱,肌肉張力可能又會回來。

不過實際狀況因人而異,

有些人效果很好,打完幾天內就明顯感覺「手比較打得開」「腳走路不再一直踮腳尖」;

也有人感覺比較慢、效果不如預期、或是一兩個月就失效了,

這跟個人體質、打的劑量及部位都有關係。

有些人打過幾次肉毒桿菌後,會發現效果越來越差,這是因為身體開始產生抗體。

遇到這種情況,建議把每次治療的間隔時間拉長一點,讓身體的抗體慢慢消退,這樣下次打針的效果會比較好。

中風患者怎麼說?

說實話,我覺得打肉毒要謹慎考慮,

如果手腳還能動,建議先不要打,除非肌肉真的太緊繃,沒辦法才考慮打肉毒。

很多時候姿勢和運動就能改善緊繃的問題了。

我自己的經驗是,打了肉毒問題更多,不只影響到我走路,反而讓肌肉更緊繃。

最後還是要靠治療師幫忙做復健訓練,醫生打完針就沒什麼後續追蹤了。

7 肉毒桿菌申請與準備

健保有明確規定,要由「地區醫院以上」的神經內科、神經外科或復健科專科醫師進行評估與施打,而且必須事先申請、通過審查後才能施打,流程如下:

❶ 先找專科醫師評估

- 掛號神經內外科或復健科

- 各家醫院評估方式不同,有些是由主治醫師個別評估,有些則有固定評估時段

- 跟醫師討論你打肉毒桿菌的目的是什麼?想要走得更穩(腳踝張力)、方便剪指甲(手指張力)還是穿衣服(手肘張力)等等,目標越明確,醫師越知道怎麼幫你。

❷ 準備資料

- 健保卡或身分證件(需有照片)

- 醫師開立的診斷證明書,上面必須註明:

- 中風後的肌張力問題

- 曾經接受復健、輔具或藥物治療

- 上肢至少持續 6 個月、下肢至少 3 個月

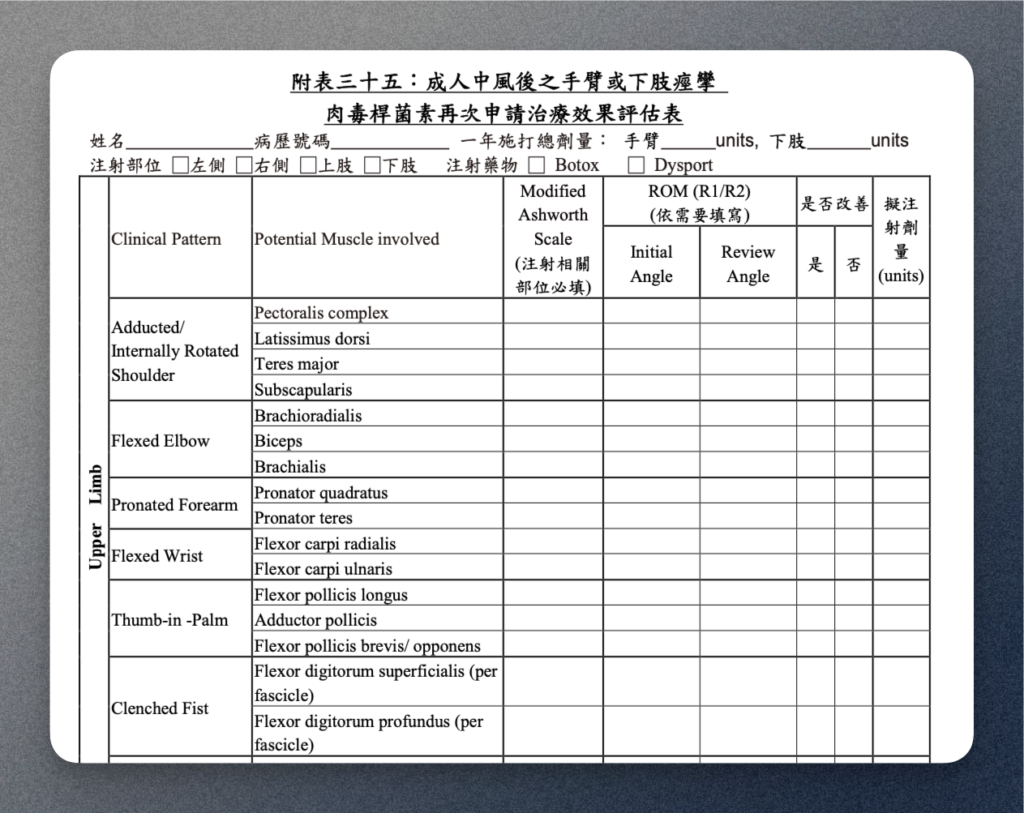

❸ 現場評估內容(由醫師執行並拍攝影片備查):

- 是否還有主動動作(排除已攣縮固定的關節)

- 各部位的張力狀況(會請你走路或操作)

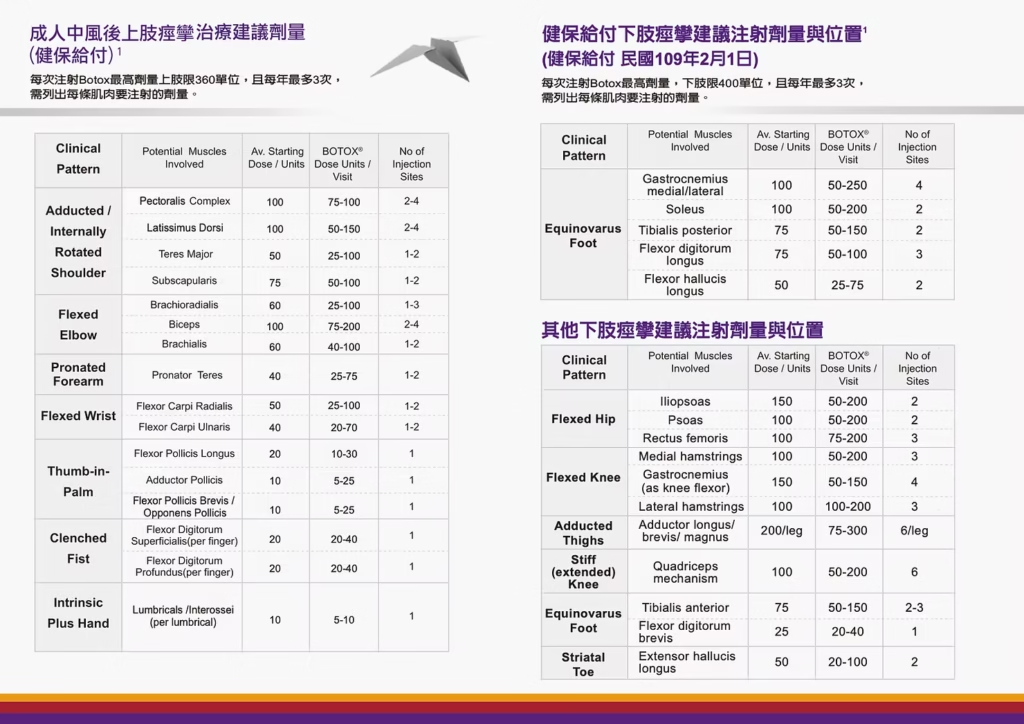

- 預計施打部位與劑量,可以選多個部位,但劑量就要分配掉

- 是否因張力影響日常生活(例如手握太緊難以清洗)

❹ 上傳申請資料與影片至健保署系統(由醫師執行)

- 申請內容包含病歷摘要、治療計畫、施打部位與劑量、現況影片或照片

- 健保審查時間約 2 週或更久

➎ 審查結果

- 通過:醫師會跟你約時間來打

- 未通過或部分通過:醫師會根據審查回覆調整治療計畫或協助改為自費

- 審查時間通常要兩周或更久

❻ 如果你是「再次申請」,還需要額外提供:

- 上次施打後的效果評估

- 上次與本次的病歷、治療紀錄

- 前後兩次的照片或影片對照

中風患者怎麼說?

健保給付的量不多,所以醫生會跟治療師商量看要打哪些地方比較好,像是手指和手腕要怎麼分配藥量。

如果覺得不夠的話,打完後也可以考慮自費多打一些。

我們打肉毒主要是想讓手指和手腕沒那麼緊,這樣做復健才會有效果。

不過說實在的,這個方法不是人人都有效,建議要先跟醫生和治療師好好討論。

8 肉毒桿菌施打過程

- 不需要住院,門診就能施打,過程約 10~30 分鐘

- 醫師會根據申請內容,在指定肌肉注射藥劑

- 根據健保局規定,上肢最多 360 單位 / 次,下肢最多 400 單位 / 次

- 有些醫師會使用超音波或電針導引,能更準確找到肌肉位置

- 每針可能會感到短暫刺痛或酸脹,但大部分人都可以忍受。

9 肉毒桿菌施打後注意事項

打完該做什麼?

- 保持施打部位的乾淨與清爽

- 當天可以正常活動與走動,不用特別休息

- 儘早開始復健訓練,尤其是在打完後的前兩週效果最好,請把握這段「鬆了可以練」的黃金時期

打完不能做什麼?

- 2~3 天內避免用力按摩或熱敷,讓藥物穩定分布在肌肉內

- 同理,前幾天也不要泡澡或洗三溫暖

- 不要搬重物或大力使用施打部位

- 不要大幅度拉扯施打肌肉,例如過度拉筋或扭轉動作

可能會出現的正常反應

- 針口附近有輕微紅腫、瘀青或酸酸的感覺,大約 1~3 天內會自然好轉

- 前兩週可能會比平常更無力,例如本來可以自己走路,打完卻要別人攙扶,要特別注意安全

什麼情況要立刻回診?

不良副作用發生的機率非常低,但若真的發生要立刻回診,因為可能是毒素擴散的徵兆。

- 打針部位紅腫持續超過 3 天以上,甚至變熱、變痛

- 感覺全身乏力、頭暈、呼吸困難、說話或吞嚥困難

- 打完幾天後功能嚴重退步,例如手腳突然無力到無法走路或拿東西

- 若出現吞嚥困難、呼吸急促、視力模糊或全身無力等嚴重症狀,要立即就醫。

10 肉毒桿菌真的有用嗎?

肉毒桿菌是目前「降低中風張力」最有效的方法,沒有之一。

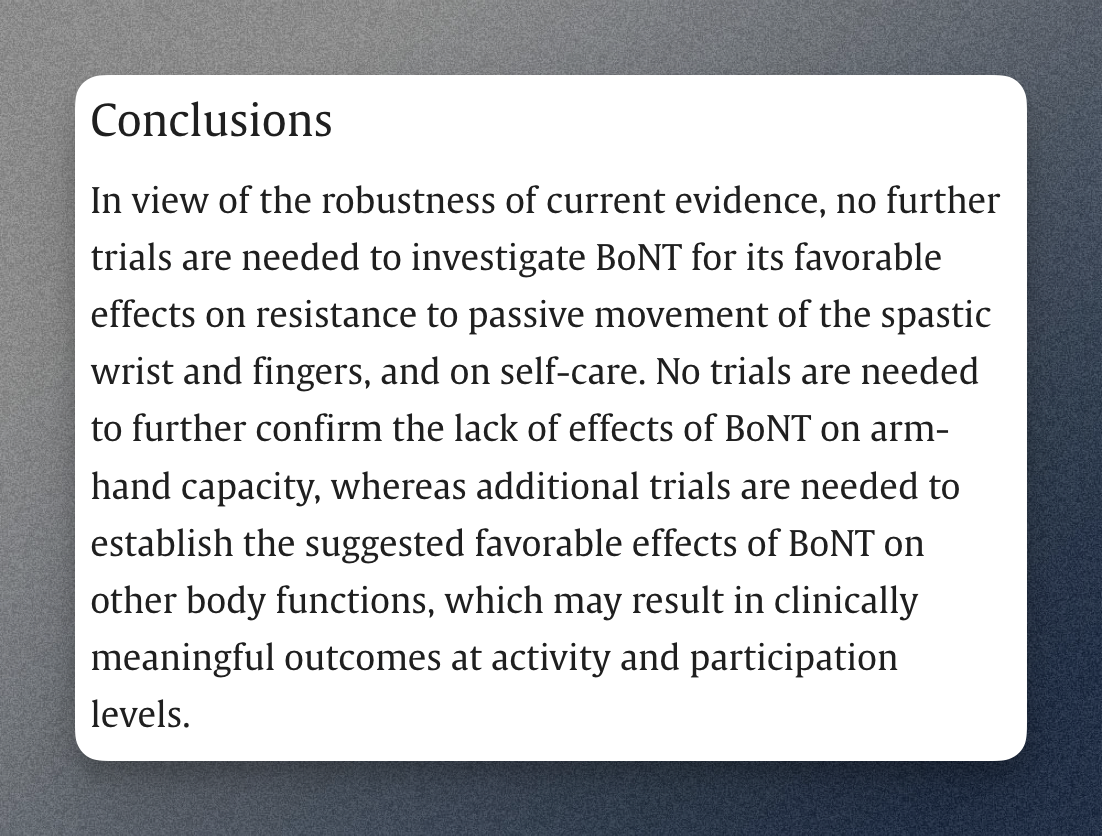

2019 年的研究甚至直接寫明:

「肉毒桿菌可以有效降低手部的張力,讓你更好照顧自己。這點已經證據充分,不需要再做更多研究來驗證了。」

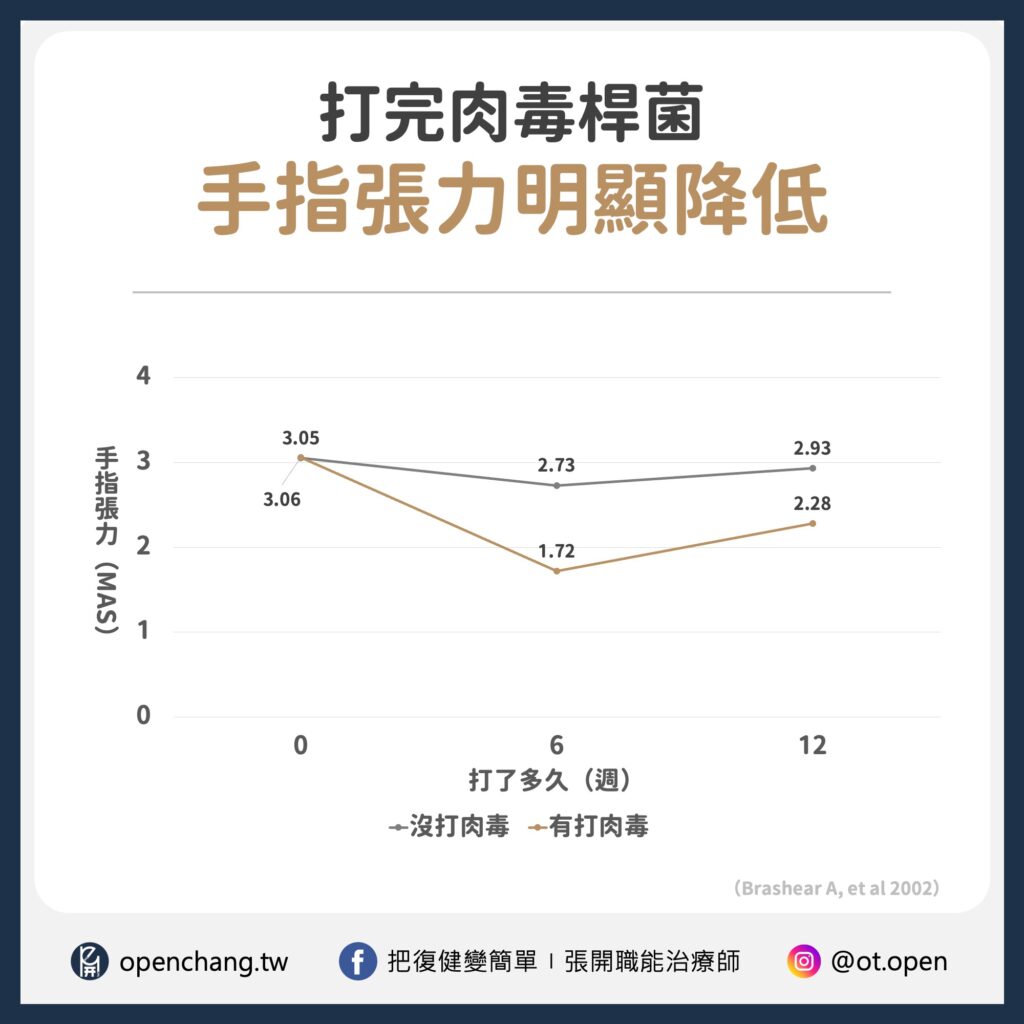

從下圖可以看到,打了肉毒桿菌的人比沒打的人,手指張力的下降很多,

尤其是在打完 6 週時差異最明顯,而且這個效果可以持續到 12 週。

但隨著時間進展,張力還是會慢慢地回來,

不過,同一篇研究也說得很明白:

「肉毒桿菌不會讓你有力量,也不會讓你做出動作,這一點也毋庸置疑。」

因為肉毒桿菌的作用是把張力降低、讓肌肉放鬆,但它沒辦法解決中風後的其他問題,

像是沒有動作、肌肉沒力、肌肉縮短、動作不協調和靈活度差,都只能靠復健訓練才能改善。

換句話說:肉毒桿菌不是「打了就好」,而是「打完才真正開始」。

很多中風患者以為「打完肉毒就能馬上走路」或「馬上做出原本做不到的動作」,

但其實肉毒只是幫助放鬆過緊的肌肉,真正要進步,還是得靠打完後認真復健才行。

11 肉毒桿菌素可以改善 vs 不可以改善的問題

| 可以改善的問題(肉毒桿菌有效) | 不能直接改善的問題(需要復健訓練) |

|---|---|

| 肌肉太緊、無法放鬆 | 肌肉沒力、動不了 |

| 手一直握拳、拉不開 | 手沒動作、不會打開 |

| 手肘或膝蓋彎曲僵硬、伸不直 | 肢體動作不協調 |

| 腳踝張力大,走路垂足 | 小腿肌肉萎縮或縮短 |

12 結論:你要不要打肉毒桿菌?

雖然肉毒桿菌是目前降低中風張力最有效的方法,

但它的效果只有幾個月,也沒辦法幫你練出力量或主動動作。

所以──

打了肉毒,不代表你的功能一定會進步;

同理,功能沒進步,也不代表肉毒沒有用。

它的真正意義是:幫你放鬆過度緊繃的肌肉,創造出可以開始「動」的機會。

而你要做的,是把握這段時間:

努力復健、學習控制動作、建立屬於自己的主動能力。

因為真正能改變你生活的,

從來不是一針藥效,而是你每天願意踏出去的那一步。

📌 想知道打完肉毒桿菌可以做哪些復健?可以參考這一篇:中風復健怎麼做?最常見的 18 種復健方法指南〡一篇看懂所有的中風復健

中風患者怎麼說?

我也有打過肉毒,大概打了三次吧。

雖然打完手是軟一點了,可是做復健的時候還是很急,走路也是很緊張,手肘還是會自己勾起來不能伸直。那時候我老婆還說這個打了沒什麼用。

後來有一次我在家不小心跌倒了,就在家休養沒去復健。

剛好遇到一位到府服務的治療師,教我在家怎麼搭配呼吸做動作,還用我家買的一些輔具練習。

沒想到這樣練習一陣子後,我的手反而變得比較放鬆了。

我想說的是,肉毒打了只是幫你比較容易放鬆,可是如果你平常就很容易緊張、動作很快或是出錯力,張力還是會被誘發出來,

所以不要太依賴肉毒,靠自己練習才是真的。

13 常見問答

問:中風肉毒桿菌多久打一次?

打肉毒桿菌的效果一般可以維持 3 到 6 個月,但每個人的情況都不太一樣。

為了避免身體產生抗藥性,醫師會建議至少要間隔 3 個月才能打下一針。

如果你符合健保規定的條件,一年最多可以用健保打 3 次,也就是差不多每 4 個月打一次。

問:打肉毒桿菌有健保補助嗎?

有的,但是中風要符合以下條件:

- 年齡限制:限20歲以上。

- 中風時間:

- 中風發生後,經過復健、輔具或藥物治療一段時間後,仍有明顯的肌肉痙攣。

- 上肢至少 6 個月以上。

- 下肢至少 3 個月以上。

- 肌肉痙攣已嚴重影響到患者的日常生活功能,例如飲食、衛生、穿衣等。

- 痙攣程度:

- 痙攣程度需符合 Modified Ashworth Scale 評估 2 或 3 級。

- 關節活動度因痙攣而明顯受限。

- 排除情況:

- 排除臥床、肢體攣縮或關節固定不可逆攣縮者。

- 每次注射最高劑量:

- 上肢最多 360 單位。

- 下肢最多 400 單位。

- 每年最多 3 次。

問:自費打肉毒桿菌一次多少錢?

肉毒桿菌一瓶 100 單位,自費要價約 8000 元。

需要打多少單位要看肌肉的大小,肌肉越大需要的劑量就越多。

舉例來說:

- 手肘僵硬約 50 單位(4000 元)

- 手指緊握約 20 單位(1600 元)

- 足內翻約 100 單位(8000 元)

問:肉毒桿菌要一直打嗎?

打一次肉毒桿菌大約可以維持 3 到 6 個月的效果。

想要持續降低張力,就需要定期施打。

雖然有健保補助,但如果打完後沒有任何進步,下一次申請就可能會被拒絕。

所以打完肉毒桿菌後,一定要好好把握這段「肌肉比較放鬆、比較容易練習」的黃金時期。

如果能在這段期間練出動作,之後就不需要一直依賴打針了。

問:打肉毒桿菌有副作用嗎?

打完肉毒桿菌之後,會有一些短暫的不適,

像是輕微疼痛、腫脹、瘀青或發紅,通常幾天就會慢慢消失。

另外,因為肉毒桿菌的功能就是要讓肌肉放鬆,打完後比較沒力氣,

像是東西握不緊,或是走路容易腿軟,要特別注意安全。

問:除了打肉毒桿菌,有其他降低肌肉張力的方法嗎?

有,常見的方法包含:服用肌肉鬆弛劑、被動關節運動、低強度長時間拉筋和穿抗痙攣副木等等。

📌 更多降低張力的方法請參考:【中風症狀】中風後肌肉張力異常怎麼辦?〡職能治療師教你 6 種處理技巧,讓你的手腳再次靈活起來!

14 參考資料

- Andringa, A., van de Port, I., van Wegen, E., Ket, J., Meskers, C., & Kwakkel, G. (2019). Effectiveness of botulinum toxin treatment for upper limb spasticity poststroke over different ICF domains: a systematic review and meta-analysis. Archives of physical medicine and rehabilitation, 100(9), 1703-1725.

- Brashear, A., Gordon, M. F., Elovic, E., Kassicieh, V. D., Marciniak, C., Do, M., … & Turkel, C. (2002). Intramuscular injection of botulinum toxin for the treatment of wrist and finger spasticity after a stroke. New England Journal of Medicine, 347(6), 395-400.